Die schöne Hochstaplerin - epd medien

18.08.2025 08:54

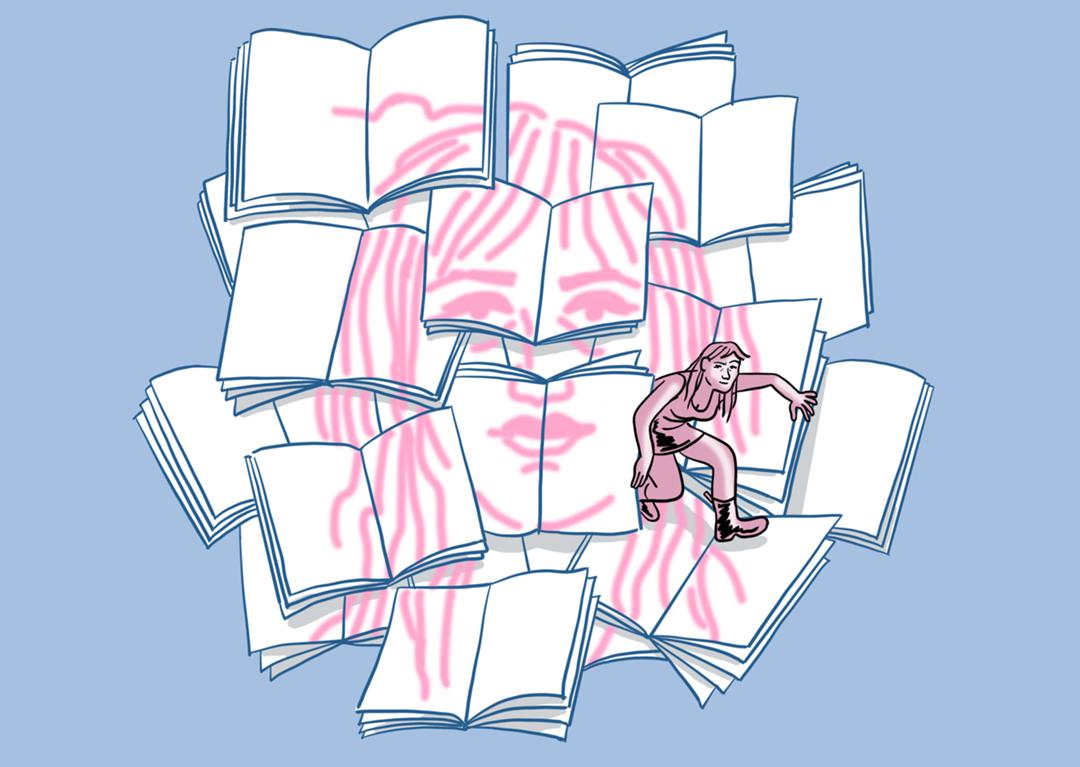

Hörspiel "Schrödingers Grrrl" über den Literaturbetrieb

epd "Schrödingers Katze" ist ein Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger, das in dem später beliebten Internet-Meme "Katze und Kiste" berühmt wurde: In einer Box ist ein quantenmechanischer Mechanismus installiert. Man sperrt eine Katze in die Box. Zerfällt ein Atom, wird Gift freigesetzt, und das Tier stirbt. Solange man nicht nachsieht, befindet es sich - wie ein zerfallendes Atom - in zwei Zuständen gleichzeitig, ist "tot" und "nicht tot". Was natürlich Quatsch ist. In Wahrheit kann man erst einmal nichts über die Katze aussagen, sondern nur eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit benennen.

Dieses Experiment ist der Feind der Eindeutigkeit und taugt deshalb dazu, innere Zustände von Unsicherheit zu beschreiben. Die Leipziger Sachbuchautorin und Journalistin Marlene Hobrack macht in ihrem 2023 erschienenen Romandebüt "Schrödingers Grrrl" diese bedauernswerte Katze zum Wappentier einer erschöpften jungen Dresdnerin, Mara. "Briefkastenangst" ist Maras täglicher Schrödinger-Moment: Solange sie den von Rechnungen und Mahnungen überquellenden Briefkasten nicht öffnet, ist zwischen "erledigt" und "nicht erledigt" noch nichts entschieden. Mara verfügt weder über einen Schulabschluss noch über Disziplin oder Geld, kann dafür aber mit Depressionen, mehreren abgebrochenen Therapien, einer kotzenden Katze, einer Messie-Mutter und einem coolen Aussehen aufwarten.

Mara war nicht zu hässlich, sie war nur zu arm.

Letzteres versucht sie auf Instagram ständig zu optimieren, indem sie Klamotten bestellt, diese für ein schöngefiltertes Foto anzieht und dann zurückschickt. Als Influencerin würde vielleicht alles gut. "Mara war nicht zu hässlich, sie war nur zu arm", sagt Mara, die über sich in der dritten Person spricht. "Mit dem nötigen Kleingeld würde sie auch ungefiltert in der Welt verkehren können." Lea van Acken gibt ihr in Matthias Kapohls Hörspielfassung des Romans eine sehr junge, trotzige Stimme, der alles zuzutrauen ist zwischen Naivität und Mut, Verzweiflung und Wut.

Hobrack, 1986 in Bautzen geboren, setzte sich schon in ihrem autobiografisch inspirierten Sachbuch "Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet" mit Fragen sozialer Ausschlussmechanismen auseinander: Sie sagt, dass weniger das Geschlecht oder die Ethnie als vielmehr Armut Menschen an Teilhabe hindere.

Wer will Geschichten von alten weißen Männer hören?

Zum Glück aber gibt es den Literaturbetrieb. Für einen Agenten, den gönnerhaft gutgelaunten Hanno (Matti Krause), der auf der Suche nach einem weiblichen Jungstar ist, scheint eine mittel- und willenlose Seele wie Mara ein gefundenes Fressen zu sein. In einer Bar spricht er sie an, lädt sie nach Berlin ein, und dort unterbreiten er und sein Verlagschef ihr ein "unmoralisches Angebot": Sie soll sich als Autorin eines Romans ausgeben, den ein Schriftsteller jenseits der 50 geschrieben hat. Denn: "Wer will Geschichten von alten weißen Männern hören? Niemand."

Für den Verlag ist es ein Geschäft. Aber für den selbstverständlich nur an ideellen Dingen interessierten Schriftsteller - der Maras ganze Verachtung abbekommt, weil er Anglizismen und Social Media ablehnt - ist es vor allem ein "Experiment": Würde sich die Literaturbranche, diese vermeintlich "letzte Bastion der Widerständigkeit gegen das Marktgängige", wie er sagt, entlarven und ihr eigenes "Diktat der Authentizität" um die Ohren hauen lassen? Das Honorar wird jedenfalls fifty-fifty zwischen dem "alten weißen Sack" und der marktgängigen Mara aufgeteilt.

Im Buch splittet Hobrack die Erzählperspektiven immer wieder auf: Mal schildert Mara ihre Gedanken und Erlebnisse aus der Ich-Perspektive, mal übernimmt der personale Erzähler, ab und an gibt es auch eine allwissende Instanz. Dieser Wechsel unterstreicht die Unsicherheiten von Identität und Existenz, um die es geht.

Das fiktionalisierte Ich

In seiner Hörspielfassung arbeitet Matthias Kapohl die verschiedenen Wahrheits-Schichten, die sich bald zu einer großen Lüge auftürmen, geschickt heraus: Was im Buch manchmal inkonsistent erscheinen mag, gewinnt durch die akustische Bearbeitung an Plausibilität. Maras Selbstbezüglichkeit, wenn sie unter Dusch- und Föngeräuschen ohne Adressat vor sich hin philosophiert oder Taylor-Swift-Songs mitkräht, trifft auf Selbstdistanzierungen, wenn sie in der dritten Person von sich erzählt, als würde sie tatsächlich insgeheim ein Buch schreiben oder eben diktieren - und sich erst als fiktionalisiertes Ich erkennen können.

Als der Roman erscheint und sie sich auf dem Cover erblickt, sagt Mara zuerst: "Das bin ich"; danach aber: "Mara war zumute, als erblickte sie sich zum ersten Mal". Für die räumliche Orientierung staffiert Kapohl Situationen in Cafés oder Maras Chaoswohnung lediglich realistisch aus, hier gibt es keine klanglichen Experimente. Es ist der Romantext selbst, der die verschiedenen Innenräume des Subjekts verrutscht, verzerrt und wieder zusammenfügt.

Mara nennt sich "die Königin der Scheinheiligkeit", doch ob sie dazulernt oder dazulernen will, ist lange nicht ausgemacht. Hauptsache, ihr Konto ist endlich gut gefüllt. Auf Lesereise muss sie Kritik einstecken über klischeehafte Darstellungen, die gar nicht von ihr stammen - und sie muss damit klarkommen, dass alles auffliegt und der Skandal groß ist. Aber das Gute an der immer noch sozialen Marktwirtschaft ist ja: Manchmal spricht das entscheidende Wort nicht die Literaturkritik, ein Follower oder ein PR-Agent, sondern eine freundliche Jobcenter-Mitarbeiterin.

infobox: "Schrödingers Grrrl", Hörspiel nach dem Roman von Marlen Hobrack, Regie und Bearbeitung: Matthias Kapohl (Deutschlandfunk, 12.8.25, 20.05-21.00 Uhr und in der ARD-Audiothek)

Zuerst veröffentlicht 18.08.2025 10:54

Schlagworte: Medien, Radio, Kritik, Kritik.(Radio), KDLF, Hörspiel, Hobrack, Kapohl, Lutz, NEU

zur Startseite von epd medien