Ein gerechter Schreibtischtäter? - epd medien

20.10.2025 07:09

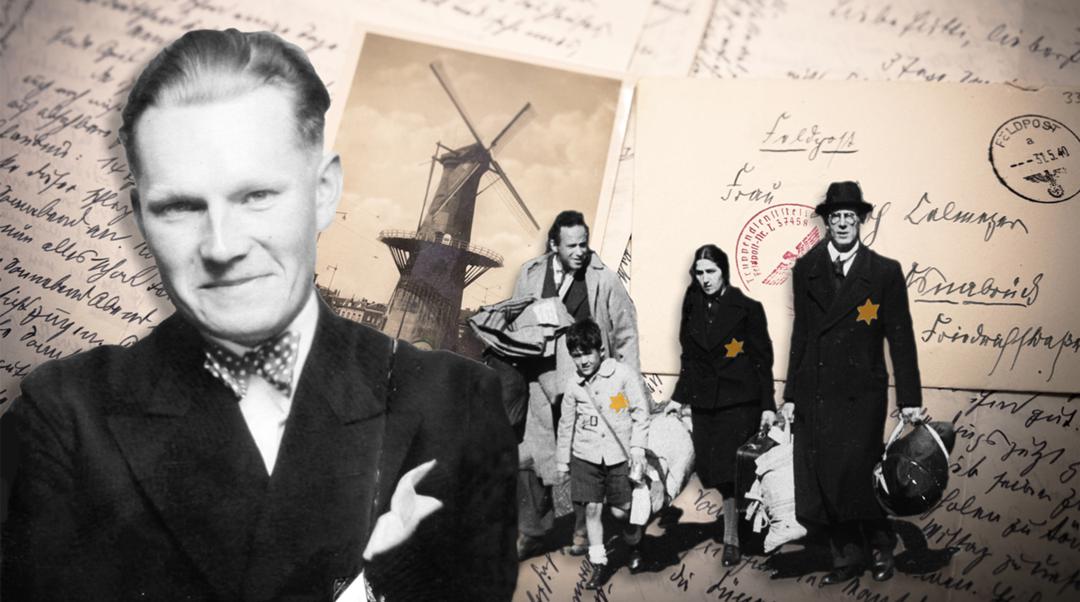

ARD-Dokumentation "Calmeyers Dilemma"

epd "Alles Handeln war unzulänglich, soweit es nicht verbrecherisch war", formuliert Hans-Georg Calmeyer selbstkritisch im Jahr 1965 in einem Brief, den er nie abschickte. Der Osnabrücker Jurist arbeitete im Zweiten Weltkrieg für die Verwaltung der deutschen Besatzer in den Niederlanden - und weil er darüber entschied, wer als Jude eingestuft wurde oder nicht, entschied er gleichzeitig über Leben und Tod. Ein Schreibtischtäter, wie er im Geschichtsbuch steht - und dennoch einer, den die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 1992 als "Gerechter unter den Völkern" ehrte, weil er Tausende Jüdinnen und Juden vor der Deportation bewahrte, indem er sie "entsternte", also von der Liste der gemeldeten Juden strich.

Lutz Hachmeisters letztes Werk

Der Journalist und Autor Lutz Hachmeister hatte sich jahrelang mit Calmeyer befasst und bereits gemeinsam mit seinem Kameramann Hajo Schomerus verschiedene Interviews gedreht. Doch im August 2024 starb Hachmeister überraschend, ehe er die Arbeit an dem Film fertigstellen konnte. "Calmeyers Dilemma", nun von seinem Weggefährten und Freund Schomerus vollendet, ist somit das letzte Werk des vielseitigen und einflussreichen Kommunikators, Medienkritikers und Medienwissenschaftlers, des ehemaligen Leiters des Adolf-Grimme-Instituts, des Gründers der Cologne Conference und des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Folgen hat er sich in mehreren Filmen ("Schleyer - Eine deutsche Geschichte", "Das Goebbels-Experiment") und Büchern gewidmet. Posthum erschien im November 2024 Hachmeisters Sachbuch "Hitlers Interviews".

Wie sich das Nachkriegsdeutschland mit dem Erbe der NS-Zeit beschäftigte (oder nicht beschäftigte), war eines seiner wichtigsten Themen. Insofern bildet der Calmeyer-Film, auch wenn er als spätabendlicher Beitrag für die "ARD History"-Reihe im linearen Programm nicht gerade prominent platziert ist, einen würdigen und beinahe logischen Abschluss. Dabei ist "Calmeyers Dilemma" in Schomerus' Fassung angenehm zurückhaltend geraten: Die Autoren vermeiden ein abschließendes eigenes Urteil über den Juristen, stellen die verschiedenen Positionen gegenüber und überlassen es den Zuschauerinnen und Zuschauern, das Wirken Calmeyers zu bewerten.

"Das ist der Kern der moralischen Frage um Hans-Georg Calmeyer: Hat er gerettet oder verschont?", heißt es im Kommentar. Und an anderer Stelle: "Hätte er seinen Posten aufgeben müssen, um nicht Teil des Systems zu sein? War er ein Rad im Getriebe? Hätte er sich aktiv widersetzen müssen?" Der Film ist mehr Frage- als Ausrufezeichen. Und die Fragen klingen wieder zunehmend aktuell.

"Weil es eben nicht so eindeutig und einfach war."

Aufschlussreich ist die Montage aus Archivmaterial und Interviews aus unterschiedlichen Quellen, die die verschiedenen Phasen der Besatzungszeit in den Niederlanden nachzeichnen. Neben den wenigen O-Tönen von Calmeyer kommen in Interviews Überlebende zu Wort wie Anne Franks Schulfreundin Jacqueline van Maarsen und Laureen Nussbaum, der die Autoren das Schlusswort überlassen. "Man könnte von ihm lernen, gerade weil es eben nicht so eindeutig und einfach war", sagt die 1935 aus Deutschland in die Niederlande geflohene Nussbaum, die der Vernichtung ebenfalls entging, weil Calmeyer sie von der Liste gestrichen hatte.

Der Jurist nutzte Handlungsspielräume, schaute bei eingereichten Papieren nicht allzu genau hin, akzeptierte Mitteilungen der Jüdischen Gemeinde ohne Nachfrage. Während in den gesamten Niederlanden nur 23 Prozent der jüdischen Bevölkerung überlebten, entgingen 79 Prozent von den 4.000 Menschen auf der "Calmeyer-Liste" der Deportation und Vernichtung, wie die Historikerin Petra van den Boomgaard recherchiert hat.

"Launisch und durchaus nicht immer wohlwollend"

Aber Hachmeister und Schomerus stellen auch die Gegenseite dar: Schildern den Fall der Auschwitz-Überlebenden Femma Fleijsman-Swaalep, deren Antrag von Calmeyer abgelehnt worden war. Zitieren aus einem Interview, das der Anwalt Jaap van Proosdij 1998 der Shoah Foundation gegeben hatte. Van Proosdij hatte als junger Jurist mit Calmeyer und der deutschen Verwaltung zu tun und beschrieb ihn als Anti-Nazi und unbestechlich, aber auch als launisch und durchaus nicht immer wohlwollend.

Nach Ansicht der Autorin Els van Diggele und des Philosophen Jan van Ophuijsen hat Calmeyer letztlich nur seine Arbeit gemacht. Ihre kritischen Einwände trugen dazu bei, dass die Villa Schlikker in Osnabrück, die in der Nazizeit als NSDAP-Zentrale fungierte, nicht nach Hans-Georg Calmeyer umbenannt wurde und stattdessen im vergangenen Jahr als "Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte" wiedereröffnet wurde.

Hachmeister und Schomerus beziehen die Debatte mit ein, eine ausführlichere Darstellung des Osnabrücker Streits findet sich allerdings im Dokumentarfilm "Der ambivalente Herr Calmeyer" (2024) von Reiner Wolf. Der Fall Calmeyer bestätigt erneut, dass die historische Erforschung des Nationalsozialismus und deren journalistische Aufbereitung noch längst nicht abgeschlossen sind.

infobox: "Calmeyers Dilemma", Dokumentation, Regie und Buch: Hajo Schomerus, Lutz Hachmeister, Kamera: Hajo Schomerus, Produktion: TV Plus (ARD-Mediathek/NDR/Phoenix seit 17.10.25, ARD, 20.10.25, 23.35-0.20 Uhr)

Zuerst veröffentlicht 20.10.2025 09:09 Letzte Änderung: 22.10.2025 15:29

Schlagworte: Medien, Fernsehen, Kritik, Kritik.(Fernsehen), KNDR, Dokumentation, Calmeyer, Schomerus, Hachmeister, Gehringer, BER, NEU

zur Startseite von epd medien