Bedingte Pflicht - epd medien

04.11.2025 08:15

Zur Neuregelung von Kooperationen zwischen ARD/ZDF und Privatsendern

epd Der Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht neben Vorschlägen zur Änderung des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages und des Deutschlandradio-Staatsvertrages vor allem weitreichende Änderungen des Medienstaatsvertrages (im Folgenden MStV) vor. Diese betreffen auch den Versorgungsauftrag der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios. Insoweit verankert der geänderte § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV nicht nur eine Ermächtigung, sondern hält die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio zur Zusammenarbeit mit privaten Rundfunkveranstaltern durch eine "Sollvorschrift" an.

Ergänzend weist § 30d Abs. 2 Satz 2 MStV darauf hin, dass Kooperationen insbesondere eine Verlinkung (Embedding) oder sonstige Vernetzung öffentlich-rechtlicher Inhalte oder Angebote, vereinfachte Verfahren der Zurverfügungstellung öffentlich-rechtlicher Inhalte oder die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen beinhalten "können".

infobox: Die durch den Reformstaatsvertrag geänderte Bestimmung des § 30d Abs 2 MStV:

§ 30d Versorgungsauftrag

(2) Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags sollen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio mit privaten Veranstaltern von Rundfunkprogrammen nach § 84 Abs. 3 S. 2 sowie mit diesen verbundenen Unternehmen zusammenarbeiten. Kooperationen können insbesondere eine Verlinkung (Embedding) oder sonstige Vernetzung öffentlich-rechtlicher Inhalte oder Angebote, vereinfachte Verfahren der Zurverfügungstellung öffentlich-rechtlicher Inhalte oder die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen beinhalten.

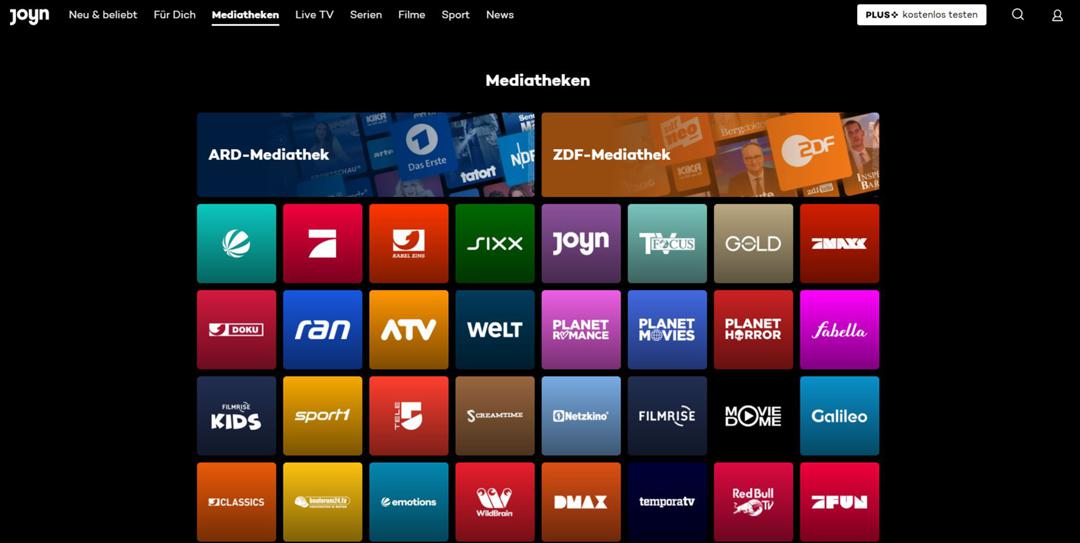

Die Bedeutung der vorgesehenen Änderung erschließt sich, wenn man sich die durch ProSiebenSat.1 vorgenommene Einbindung der Inhalte der ARD-Mediathek in das Angebot Joyn gegen den Willen der ARD vor Augen führt. Joyn hatte die Videodateien aus dem kuratierten Gesamtangebot gerissen und die Inhalte nach eigenen kommerziellen Gesichtspunkten kuratiert, zum Teil mit anderen Metadaten angereichert und ohne für die ARD wichtige Feature wie Barrierefreiheit in ihrem kommerziellen Angebot abrufbar gemacht sowie zur besseren Auffindbarkeit der eigenen Angebote genutzt.

Hiergegen wehrt sich die ARD derzeit gerichtlich in einem einstweiligen Verfügungsverfahren. Dabei argumentierte Joyn zur Rechtfertigung des Vorgehens unter anderem mit der vorgeschlagenen geänderten Vorschrift des § 30d Abs. 2 MStV. Zudem ist zu beachten, dass Begünstigte der in § 30d Abs. 2 MStV vorgesehenen Zusammenarbeit nach dem Wortlaut der Norm die privaten Veranstalter von Rundfunkprogrammen nach § 84 Abs. 3 S. 2 MStV sowie die mit diesen verbundenen Unternehmen sein sollen.

Nicht wenige Programme

Im Gegensatz zu einem ersten Eindruck handelt es sich dabei nicht um ganz wenige private Programme, die in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet leisten. Vielmehr bestimmen die Landesmedienanstalten auf Antrag der privaten Veranstalter die privaten Angebote im Sinne des § 84 Abs. 3 Satz 2 MStV und § 84 Abs. 4 MStV (Telemedienangebote) und legen dies in einer Public-Value-Liste gemäß § 85 Abs. 5 Satz 1 MStV für die Dauer von drei Jahren fest. Die insoweit bestehende aktuelle Liste der Landesmedienanstalten (Stand vom 29.7.2025) der privaten Angebote im Sinne des § 84 Abs. 3 Satz 2 MStV und § 84 Abs. 4 MStV (sog. Public Value-Angebote) umfasst über 200 (!) Angebote, darunter unzählige Rundfunkprogramme privater Anbieter.

Es stellt sich die Frage, ob die neue Vorschrift tatsächlich zur Folge hat, dass all diese Anbieter privater Programme und die mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Anspruch darauf haben, öffentlich-rechtliche Angebote in ihre Plattformen einzubetten und neu zu kuratieren, weil dadurch deren Reichweite jedenfalls geringfügig erhöht werden könnte.

Gegenläufige Zielvorgaben

Aber sind nicht Kooperationen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Veranstaltern unabhängig von der Zahl der Begünstigten per se zu begrüßen? Dadurch könnten doch Kosten gesenkt und die Verbreitung öffentlich-rechtlicher Angebote gefördert werden sowie private Angebote als Nebenfolge ebenfalls profitieren. So klar dies zunächst erscheint, gilt es aber auch andere Aspekte zu bedenken.

Immerhin unterscheiden sich öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter nicht nur in ihrer Organisations-, Finanzierungs- und Wirtschaftsform. Sie sind, wie das Bundesverfassungsgericht zutreffend betont, vielmehr auch unterschiedlichen und teilweise sogar gegenläufigen Zielvorgaben verpflichtet. Dabei hängen der Inhalt der Angebote und der Versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eng miteinander zusammen. Es geht bei den öffentlich-rechtlichen Angeboten nicht allein darum, dass die Inhalte zu den Bürgerinnen und Bürgern gelangen. Vielmehr ist es gerade auch wichtig, eine bestmögliche Qualität der Angebote, etwa mit Barrierefreiheit, kuratierten Empfehlungen und klarer Absenderkennung, zu gewährleisten und die eigenen digitalen Verbreitungswege, etwa die Mediatheken, nicht zu schwächen.

Ermessensspielraum

Zentrale Bedeutung hat schließlich, dass die Inhalte als öffentlich-rechtliche Angebote erkennbar sind und bleiben. Dies verdeutlicht, dass die neue Bestimmung des § 30d Abs. 2 MStV eine ganze Reihe von Fragen aufwirft. So ist etwa zu klären, was eine Sollbestimmung rechtlich bedeutet, wie weit also die bedingte Verpflichtung zur Zusammenarbeit reicht. Zudem besteht die Pflicht zur Zusammenarbeit zur Erfüllung des Versorgungsauftrags, ist also funktional ausgerichtet. Daher ist zu klären, unter welchen Voraussetzungen dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt ist.

Zudem muss ausgelotet werden, ob die von der Vorschrift erfassten privaten Veranstalter einen Anspruch auf Zusammenarbeit haben. Schließlich gilt es herauszuarbeiten, welchen Ermessensspielraum die öffentlich-rechtlichen Veranstalter bei der Wahl der Kooperationsformen, die in § 30d Abs. 2 Satz 2 MStV beispielhaft aufgezählt werden, besitzen. Bei all diesen Fragen ist die Rundfunkfreiheit angemessen zu berücksichtigen.

Interpretation nach klassischen Auslegungsmethoden

Nach der Vorschrift des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV sollen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio mit privaten Veranstaltern von Rundfunkprogrammen nach § 84 Abs. 3 S. 2 sowie mit diesen verbundenen Unternehmen zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags zusammenarbeiten. Die Bestimmung des § 30d Abs. 2 Satz 2 MStV schreibt ergänzend vor, auf welche Weise bzw. mit welchen Mittel die Zusammenarbeit erfolgen kann, verwendet aber anders als § 30 d Abs. 2 Satz 1 MStV-E den Begriff "Kooperationen" statt "Zusammenarbeit", ohne dass ein Grund dafür ersichtlich ist.

Wie diese Vorschrift zu interpretieren ist, muss zunächst anhand der klassischen Auslegungsmethoden ermittelt werden. Dazu zählen vor allem der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte, die Systematik sowie der Sinn und Zweck der Norm (teleologische Auslegung). Maßgebend für die Interpretation eines Gesetzes ist der in ihm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist.

Subjektive Vorstellung nicht entscheidend

Nicht entscheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer Mitglieder über die Bedeutung der Bestimmung. Der Entstehungsgeschichte einer Vorschrift kommt für deren Auslegung nur insofern Bedeutung zu, als sie die Richtigkeit einer nach den angegebenen Grundsätzen ermittelten Auslegung bestätigt oder Zweifel behebt, die auf dem angegebenen Weg allein nicht ausgeräumt werden können. Damit kommt der historischen Auslegung nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Wendet man diese klassischen Auslegungsmethoden an, bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass schon nach dem Wortlaut des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV-E eine lediglich bedingte Verpflichtung zur Zusammenarbeit zwischen den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem Deutschlandradio einerseits mit den privaten Veranstaltern von Rundfunkprogrammen nach § 84 Abs. 3 S. 2 MStV sowie mit diesen verbundenen Unternehmen anderseits zur Erfüllung des Versorgungsauftrags besteht. Dieses Ergebnis wird durch den Sinn und Zweck der Vorschrift bestätigt, der darin besteht, den Versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten.

Abweichungen möglich

Daher ist tatbestandliche Voraussetzung für die bedingte Verpflichtung, dass die Zusammenarbeit dem Versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dient. Darüber hinaus kann von der bedingten Verpflichtung im Ausnahmefall selbst dann abgewichen werden, wenn die tatbestandliche Voraussetzung "zur Erfüllung des Versorgungsauftrags" gegeben ist.

Zudem bestätigen die klassischen Auslegungsmethoden, dass sich aus § 30 d Abs. 2 Satz 1 MStV-E kein gegen die durch die Norm verpflichteten in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, ZDF und Deutschlandradio gerichteter Anspruch der privaten Veranstalter auf Zusammenarbeit ergibt. Die Vorschrift dient gerade nicht dem Schutz privater Veranstalter, sondern der Erfüllung des Versorgungsauftrags durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Schließlich ist unter Berücksichtigung der klassischen Auslegungsmethoden zu konstatieren, dass es sich bei § 30d Abs. 2 Satz 2 MStV-E um eine echte Kann-Bestimmung handelt, also den durch die Norm verpflichteten in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem Deutschlandradio Ermessen bei der Frage eingeräumt wird, in welcher Form die Zusammenarbeit mit den privaten Veranstaltern erfolgt, sie also keineswegs gehalten sind, bei jeder Zusammenarbeit eine Verlinkung (Embedding) zu ermöglichen.

Die Bedeutung der Rundfunkfreiheit

Wie kaum ein anderer Bereich ist das Medienrecht von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geprägt, die insbesondere in 13 Rundfunkentscheidungen zum Ausdruck kommen. Die daraus abgeleiteten Vorgaben wirken sich auch auf den Versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der einen Bestandteil des Funktionsauftrags bildet, und damit auf die Auslegung des § 30d Abs. 2 MStV aus.

Gerade in der digitalen Welt wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderzuhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken. Er muss also mehr als je zuvor ein vielfaltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht bilden.

Dabei müssen seine Inhalte aber auch auffindbar und für den Nutzenden als Qualitätsinhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erkennbar sein. Sie dürfen zudem nicht verändert oder aus dem Zusammenhang gerissen werden. Dabei spielen neben der linearen Verbreitung die non-linearen Verbreitungswege, also die Angebote auf Abruf, eine immer größere Rolle.

"Inseln der Glaubwürdigkeit"

In diesem Zusammenhang ist es auch von Bedeutung, diese Angebote zu einem Gesamtangebot zusammenzufassen und sich daher für die Verbreitung eigener Wege, also der eigenen Mediatheken zu bedienen, um eine bestmögliche Qualität etwa mit Barrierefreiheit und unverwechselbarer Erkennbarkeit als öffentlich-rechtliches Angebot sicherzustellen.

Gerade in der digitalen Welt bedarf es nicht nur der Entwicklung neuer, eigenständiger und von den "klassischen" Fernseh- und Hörfunkprogrammen emanzipierter Dienste, sondern auch neuer Formen der Verbreitung. In der digitalen Welt können die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten insbesondere durch ihre informierenden Angebote, die für alle empfangbar und erkennbar sein müssen, als "Inseln der Glaubwürdigkeit" zu einer Zivilisierung des öffentlichen Diskurses beitragen, indem sie nicht zuletzt die Validität anderer Quellen bewerten und deren Inhalte in größere Zusammenhänge einordnen helfen.

Eigene Typik

Zur Erfüllung des dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugewiesenen Auftrags sind in der digitalen Welt bei den Online-Angeboten nicht nur eigene Präsentationsformen unerlässlich, die eine eigene Typik aufweisen. Inhalt und Verbreitung lassen sich nicht trennen, sondern bedingen einander. Daher müssen die Rundfunkanstalten auch darüber bestimmen können, wie sie den Zugang zu öffentlich-rechtlicher Berichterstattung eröffnen.

Allerdings schließt dies eine Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern auch im Bereich der Rundfunkveranstaltung grundsätzlich nicht aus. Der Gesetzgeber steht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlich weder vor der Alternative, nur öffentlich-rechtlichen oder nur privaten Rundfunk zuzulassen, noch muss er, wenn er sich für ein duales Rundfunksystem entscheidet, die beiden Sektoren strikt voneinander trennen.

Gefahr der Abschwächung

Damit ist aber noch keineswegs gesagt, dass die durch die Sollvorschrift des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV vorgegebene Zusammenarbeit verfassungsrechtlich unproblematisch ist. Wie bereits dargelegt, unterscheiden sich öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter nicht nur bei der Art der Finanzierung und ihrer Organisation, sondern sie sind vielmehr auch unterschiedlichen und teilweise sogar gegenläufigen Zielvorgaben verpflichtet.

Deswegen lässt sich die Gefahr nicht ausschließen, dass die jeweiligen Bindungen und Pflichten durch die Zusammenarbeit umgangen oder abgeschwächt werden. Das könnte im Ergebnis zu einem Mediensystem führen, das den Anforderungen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht mehr ausreichend entspricht. Daher muss der Gesetzgeber zugleich dafür Sorge tragen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen spezifischen Funktionsauftrag bzw. seine Grundversorgungsaufgabe weiterhin ungeschmälert erfüllen kann und sein Programmauftrag nicht durch die bedingte Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit privaten Rundfunkveranstaltern von anderen, insbesondere tendenziösen oder kommerziellen, Orientierungen überlagert und schließlich ausgehöhlt wird.

Bedingte Verpflichtung

Allerdings haben die Länder eine Sicherung in die Vorschrift des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV eingebaut, um die ungeschmälerte Erfüllung des spezifischen Funktionsauftrags, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegt, zu gewährleisten. Diese besteht darin, dass die bedingte Verpflichtung zur Zusammenarbeit "zur Erfüllung des Versorgungsauftrags" besteht. Damit wird die bedingte Verpflichtung zur Zusammenarbeit unter einen eingrenzenden Vorbehalt, nämlich die Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals, gestellt.

Dieser Vorbehalt bezieht sich auf das Ob der Zusammenarbeit. Dies ist gerade auch wegen der großen Anzahl an Public-Value-Anbietern (über 200) essentiell. Aufwand und Kosten müssen dem Nutzen - Reichweite und Sichtbarkeit sowie Nutzendenbindung und anderen - entsprechen. Nur dann ist das Tatbestandsmerkmal "zur Erfüllung des Versorgungsauftrags" gegeben.

Verfassungskonforme Auslegung

Man mag zwar daran zweifeln können, ob der Wortlaut des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV-E allein schon ausreicht, den Gefahren einer Schmälerung oder gar Aushöhlung des spezifischen Funktionsauftrags effektiv zu begegnen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, ob die Norm einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich ist. Die Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung scheidet nämlich auch dann aus, wenn die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung besteht.

Die Gefahr, dass die besonderen Bindungen und Pflichten der öffentlich-rechtlichen Veranstalter durch die Zusammenarbeit umgangen oder zumindest abgeschwächt werden, lässt sich durch eine Auslegung der Norm weitgehend vermeiden, die die Programmfreiheit, den Versorgungsauftrag und die Selbstverwaltungsautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in angemessener Weise berücksichtigt.

Hinreichende Anknüpfungspunkte

Dafür bietet bereits der Wortlaut des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV-E hinreichende Anknüpfungspunkte. Danach besteht nämlich die bedingte Pflicht zur Zusammenarbeit für die die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio "zur Erfüllung ihre Versorgungsauftrags". Damit ist die bedingte Pflicht unter Berücksichtigung der Programmautonomie, die den Versorgungsauftrag mitumfasst, strikt funktionsbezogen zu verstehen. Sie dient also dazu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen spezifischen Funktionsauftrag effektiv erfüllen kann

Bei der Frage, ob eine mögliche Zusammenarbeit der Erfüllung des Versorgungsauftrags dient, muss daher den von der Vorschrift erfassten öffentlich-rechtlichen Veranstaltern auch mit Blick auf deren Selbstverwaltungsautonome ein durchaus weiter Beurteilungsspielraum zukommen, der nur begrenzt justiziabel ist.

Bei der Beurteilung, ob eine Zusammenarbeit dem Versorgungsauftrag zu dienen, also zur besseren und effektiveren Erfüllung des Versorgungsauftrags beizutragen vermag, ist nicht nur darauf abzustellen, ob die Verbreitung öffentlich-rechtlicher Angebote quantitativ erhöht werden kann. Vielmehr geht es gerade auch darum, eine bestmögliche Qualität der Angebote, etwa mit Barrierefreiheit, kuratierten Empfehlungen und klarer Absenderkennung, zu gewährleisten.

Aufwand und Kosten

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sehr viele private Veranstalter von der Vorschrift des § 30 Abs. 2 Satz 1 MStV erfasst werden, da ausweislich der von den Landesmedienanstalten erstellten maßgeblichen Liste eine sehr große Anzahl von Programmen unter § 84 Abs. 3 Satz 2 MStV fallen. Mit vielen dieser Veranstalter vermag eine Zusammenarbeit allenfalls in einem sehr geringen Maß zu einer Erhöhung der quantitativen Verbreitung beizutragen, bringt aber häufig Aufwand, Kosten und die Gefahr einer qualitativen Beeinträchtigung im Hinblick auf Barrierefreiheit, Absenderkennung und einer Schwächung der eigenen Verbreitungsplattformen mit sich.

Ob angesichts aller zu berücksichtigenden Umstände eine Zusammenarbeit dem Versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dient, obliegt dabei allein der Beurteilung der von der Vorschrift erfassten öffentlich-rechtlichen Veranstalter, also den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem Deutschlandradio.

Gerechtfertigte Abweichungen

Außerdem besteht schon dem Wortlaut nach, wie der Begriff "sollen" zeigt, nur eine bedingte Pflicht zur Zusammenarbeit, von der im Ausnahmefall abgewichen werden darf. Das Vorliegen eines Ausnahmefalls unter Berücksichtigung der Programmfreiheit und der Selbstverwaltungsgarantie zu interpretieren. Dabei kommt den von der Vorschrift erfassten in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem Deutschlandradio ein Beurteilungsspielraum zu.

Wenn nach deren sachgerechter Beurteilung eine mögliche Zusammenarbeit mit den privaten Veranstaltern von Rundfunkprogrammen nach § 84 Abs. 3 Satz 2 MStV die Programmfreiheit oder die Selbstverwaltungsautonomie beeinträchtigt, liegt ein Ausnahmefall vor, der ein Abweichen von der Sollbestimmung rechtfertigt - die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio wären also berechtigt, eine Zusammenarbeit nicht weiter zu verfolgen.

Kein Anspruch auf Zusammenarbeit

Schließlich bestätigt die verfassungskonforme Auslegung das bereits nach den klassischen Auslegungsmethoden gefundene Ergebnis, dass die von der Vorschrift des § 30d Abs. 2 Satz1 MStV-E erfassten privaten Veranstalter von Rundfunkprogrammen keinen Anspruch auf Zusammenarbeit haben.

Würde man den privaten Veranstaltern der Rundfunkprogramme einen Anspruch auf Zusammenarbeit gegen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio zuerkennen, wären deren Programmfreiheit und Selbstverwaltungsautonomie nachhaltig beeinträchtigt. Eine solche Auslegung der Vorschrift ist demnach unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben ausgeschlossen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Vorschrift des § 30d Abs. 2 Satz 1 MStV für die Frage, ob eine Zusammenarbeit zu erfolgen hat, eine bedingte Pflicht verankert. Dies bringt die Gefahr mit sich, dass durch eine solche Zusammenarbeit mit privaten Veranstaltern die besonderen Bindungen und Pflichten der öffentlich-rechtlichen Veranstalter umgangen oder zumindest abgeschwächt werden. Dies lässt sich durch eine Auslegung der Norm weitgehend vermeiden, die die Programmfreiheit, den Versorgungsauftrag und die Selbstverwaltungsautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in angemessener Weise berücksichtigt.

Copyright: Foto: privat

Darstellung: Autorenbox

Text: Dieter Dörr ist Medienrechtler. Er war viele Jahre Jura-Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Copyright: Foto: privat

Darstellung: Autorenbox

Text: Dieter Dörr ist Medienrechtler. Er war viele Jahre Jura-Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Zuerst veröffentlicht 04.11.2025 09:15 Letzte Änderung: 11.11.2025 12:03

Schlagworte: Medien, Recht, Reformstaatsvertrag, Dörr, NEU

zur Startseite von epd medien